コンピュータリソースとは、メモリ、CPU性能、ネットワークなどのようなハードウェアで提供されるリソースのことですが、ITリソースとはソフトウェアを開発できる人材のことを言います。

これまでも、そして現時点でも、ソフトウェアを開発できるのは、人間しかいません。ITリソースを確保することは、ITエンジニアを獲得することです。

■DXのエンジンとなるITリソース

ITプロジェクトには、ITリソースが必要です。ITエンジニアは、ソフトウェアを作るだけではなく、ITプロジェクトを駆動するエンジンとしての役割を担います。

業務を改善したり、新しいビジネスモデルを発案したり、利害関係者とのコミュニケーションをとりながらソフトウェアを使えるようにカスタマイズしていきます。

DXによって、ITを使った新しいビジネスモデルを構築したいと思っていても、ITリソースがなければ、ITプロジェクトを組成することができません。したがって、ITリソースを獲得できるかどうかで、DXをできるかが決まってしまいます。

しかし、国内にあるITリソースは限定されていて、すでにある仕事に割り当てられてしまっており、新たにITリソースを生み出せる余力がない状況にあります。

■ITリソースの種類

単にITリソースと言っても、以下のように幾つかの種類があります。

1)プログラマー

コードを書する人

2)テスター

テストを実施する人

3)エンジニア

技術的なアイデアを出し、ソフトウェアのアーキテクチャを決め、設計書に落とし込む人

4)マネージャ

QCDに責任を持ち、課題解決を図り、コミュニケーションをとり、ITプロジェクトをリードする人

5)システムエンジニア

主に、事務処理、顧客対応など、ソフトウェア開発以外の雑多な作業を実施する人

■ ITリソースの 量と質

ITリソースの量とは、前述したITリソースの種類に沿った比率があります。全体のITリソースを10とした場合、以下のような比率となります。

プログラマー:3

テスター:2

エンジニア:3

マネージャ:1

システムエンジニア :1

実際に手を動かして作業をするプログラマー、テスター、エンジニアが最も必要とされるITリソースです。マネージャは責任は重いですが、ポストとして対外的に配置することが主目的の場合、スキルよりも組織的な対応ができる人が選ばれます。したがって、決してITエンジニアでは優秀とは言えない人が選ばれるか、エンジニアの誰かがプレーイングマネージャとして兼務する場合も多くなります。

よく言われるのが「ITリソースがいくらあっても足りない」という言葉です。機械とは違い、工数を正確に見積もれたと思っても、いざ作業を始めてみると難易度が高かったり、問題に遭遇すると、時間が足りないと感じるようになります。その結果、どんなITプロジェクトでも、ITリソースには多かれ少なかれ常に不足感が漂います。

このような不足感は、ITリソースの質によってさらに増長されます。

机上では、工数どおりのITリソースを確保できたとしても、今度は、その質に対して期待したよりもばらつきがあると、時間=工数の消費に直結するからです。

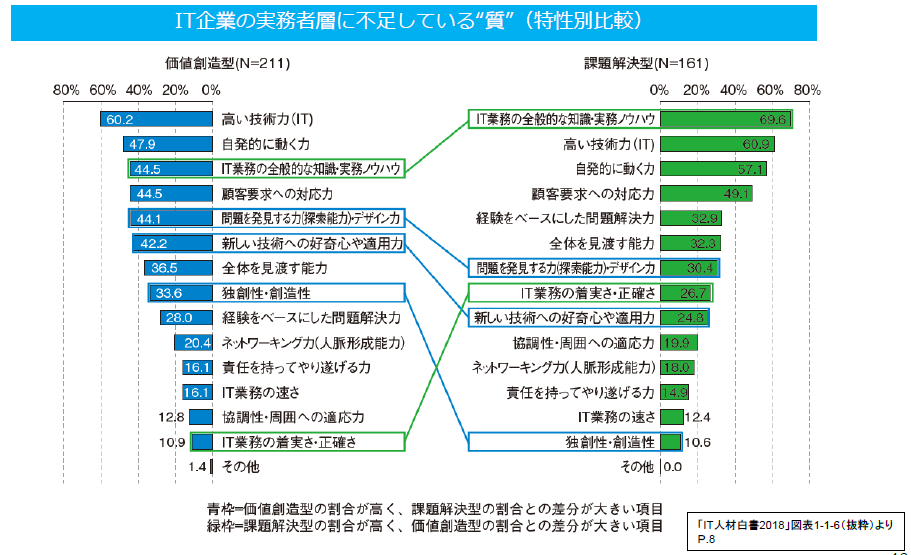

求められるITリソースの質とは、以下のようなものです。

https://www.ipa.go.jp/files/000065943.pdf

このようにITリソースは、量と質を兼ね備えていなければなりません。量は、ITエンジニアを集めれば満たせますが、その質が適材適所であるかは、いくら経歴を眺めたところで100%は掌握できません。

実際に働いている姿を見ない限り、そのようなアウトプットを出せるのわからないからです。

量と質を兼ね備えたITリソースさえ獲得できれば、ITプロジェクトは成功したも同然です。

とにかく量を確保し、質についてはある程度は目をつぶるというITプロジェクトがほとんどです。

その結果は、ITエンジニアへ高いプレッシャーをかけて時間外労働でどうにか乗り切るか、工程の大幅な遅れによるデスマーチを引き起こすか、テストが不十分のままバグの多いソフトウェアをリリースするかのいづれかです。

■ITリソースが埋蔵されている場所

ITリソースは、ITエンジニアを雇用し、ソフトウェア開発を生業とするITベンダーが保有しています。

ITベンダーが集まる業界・業種が「ITサービス」です。「ITサービス」とは、ITリソースを供給し、アウトプットとしてソフトウェアを生み出すサービスです。「ITサービス」業界には、NEC、日立、富士通、IBM、NTTデータなどを頂点に、無数のITベンダーが生息しています。

また、ITが必要される「エレクトロニクス」、「情報通信」、「金融」、「コンサル」などの業界にも、ITエンジニアが雇用されており、ITリソースが少なからず存在します。

エンドユーザは、ITリソースを確保するため、ITベンダーにソフトウェア開発を依頼します。

ITベンダーでは、自社だけで受注できるキャパシティを超えていても、エンドユーザからの要望に応えられるように、特定のITベンダー同士のネットワークがあり、協力関係があります。自社内のITリソースでは足りない場合、他のITベンダーからITリソースを調達します。このように、ITベンダー同士でITリソースが確保されることによって、下請分業構造が形成されていきます。

実際、ITベンダーがどれくらいITリソースを保有していて、どれくらい稼働しているのかは、不明です。各々のITベンダーに負い合わせないとわかりません。

そのため、エンドユーザにとって、ITリソースとは見ることができず、非常に調達しにくい”資源”となっています。

■ITリソースの高齢化と流動化

ITエンジニアは高齢化が進んでいます。特に、ITリソースのボリュームゾーンであったバブル世代のITエンジニアも50代を大きく超えています。また、その世代は、現場での人材教育と言う面から見ると甘やかされてきた世代でもあり、ITリソースの質という面で、現在の世界的なスキルレベルあら見ると、大きく劣っていると言わざるを得ません。

まだ、ITリソースと量という面では、不足感はそれほどでもないですが、実態の実務面でのギャップは、かなり大きくなってしまっていると感じます。

ITベンダーを飛び出して自営するITエンジニアのフリーランス化が進んでいます。しかし、それはITエンジニアに対する待遇が低いITベンダーからの転身が主です。ITベンダーでも高給を出すところからは、あえてフリーランスという不安定な道を選ぶ人は少数派です。

いま、起きているのは、ITベンダー内の転職です。特に、下請けのITベンダーから元請けのITベンダーへの”下剋上”転職が多いと思います。そのため、ITサービス業界内のITエンジニアの流動化は、定常的に起きていますが、ITサービス業界の外へのITエンジニアの流動化は多くはありません。

DXに必要とされるのは、様々な業界、特に、ITとは縁遠かった農業、外食などの業界にITリソースが移動することです。

しかし、一気にそのようなことが起きることはないでしょう。

その代替策として、ITサービス業界のITリソースを迅速に確保し、活用できるようなITスキルをエンドユーザが獲得していかざるを得ないと考えます。