ITビジネスについて、以下について知ることができます。

・ITビジネスの規模感

・基幹ビジネス「受託開発」とは何か

・ソフトウェア労働者

■ITビジネスの規模感

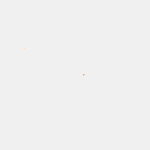

国内のITビジネス(ソフトウェア業)の市場規模は以下の通りです。

・年間売上高27兆円弱(情報通信業全体は売上約69兆円)

・ITベンダー約3000社弱(ITエンジニア数:約86万人)

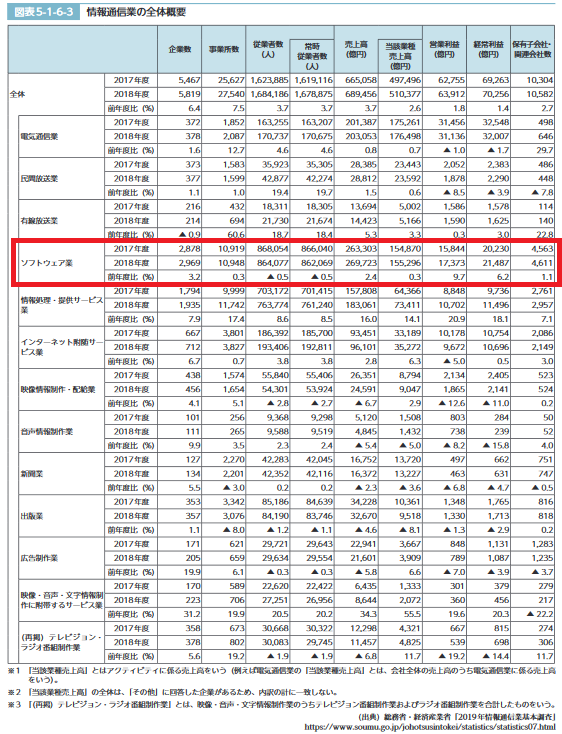

国内のITビジネスは「ソフトウェア業」が中心であり、「受託開発」が9割弱を占めています。

ソフトウェアが必要なのは、ソフトウェアを利用する側、つまり、ユーザ企業ですが、

海外と異なり、ソフトウェアを自社開発する企業はありません。

ソフトウェアは、すべて、ITベンダーによるアウトソーシング(委託)で作られています。

■基幹ビジネス「受託開発」とは何か

ユーザ企業がITベンダーに発注し、

ITベンダーは指定された仕様に従い開発したソフトウェアを期日通りに納品するビジネスです。

ユーザ企業が指定する仕様は、細部まで含めると千差万別であり、

つくられるソフトウェアはオリジナルのものとなります。

オリジナルといっても、現時点でトレンドとなっているITを使う限り、

基本的構造はどれも同じようなソフトウェアとなります。

実際、2割程度が、ユーザ企業の業務や慣習によって細かく異なることになりますが、

この2割程度をユーザ企業の業務の都合に合わせるために膨大な費用をかけて、

ソフトウェア開発が行われています。

指定される納期は、「できるだけ早く」と言われるのが常で、短納期となります。

その結果、ITベンダーにいるITエンジニアをできる限り集め、一定期間に集中して開発するスタイルをとります。

これは、いわゆる人海戦術であり、ソフトウェア開発が、知的労働でありながら、

「労働集約」型と言われるゆえんです。

ITベンダーは、受託したソフトウェア開発業務を「プロジェクト」と呼ぶ以外にも、「工事」と呼びます。

「工事」と言えば、道路、土木、建設などの作業を思い起こさせます。

このような「工事」では、工程と呼ばれる幾つかの特定の作業をやるための期間に区切り、

それらを繋ぎ合わせて完成させる手法をとります。たとえば、設計、施工、検査などです。

ソフトウェア開発も同じように、決まった工程があって、それらを繋ぎ合わせて実施されます。

その手法が「ウォータフォール開発手法」と呼ばれるものです。

「受託開発」では、100%、この「ウォータフォール開発手法」で行われます。

その理由は、ITエンジニアでなくても管理がしやすく、進捗が分かりやすいためです。

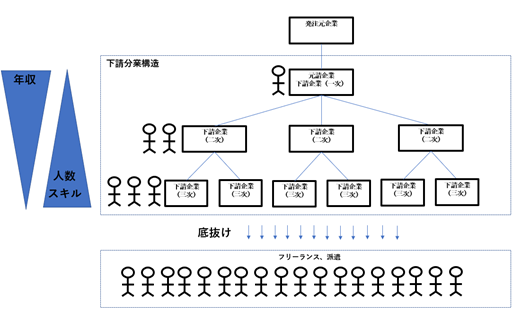

また、「工事」では、作業を下請けに依頼することが一般的です。

ソフトウェア開発でも、同じように下請けに作業を依頼します。

そして、それが繰り返され、幾層にも重なった「下請分業構造」が形成されています。

これは、ITベンダー同士で不足する労働力を補い合う仕組みとして醸成されてきました。

■ソフトウェア労働者

受託開発で行われるソフトウェア開発の課題点は、仕様が不明瞭、短納期、予算不足の3つです。

品質を確保したソフトウェアを納期までに作ることを約束する受託開発では、どれも命取りとなる問題点です。

しかし、現実的には、この3つの問題点がすべて揃ってしまっているプロジェクトが多いと言えます。

この原因は、ソフトウェアが人力によってつくられること、そして肉体労働ではなく知的労働であることが大きく影響しています。

たとえば、頭のいい人であれば、見ただけで問題を解決することができます。ゼロ秒で目的を達成できたことになります。

逆に、そうでない人は、いくら考えても解決することはできません。

このように知的労働は、作業に必要とされる妥当な労働時間を設定することが極めて困難です。

ソフトウェア開発も知的労働ですから同じことが言えます。

しかし、このような背景を知る由もないユーザ企業の声(早く・安く・うまく)だけがまかり通り、

強引に決められてしまうことが主流です。

受託という立場は、文字通り受け身であり、目の前の日銭欲しさもあって、

反論を唱えることは、非常に勇気がいります。

このような背景があり、「下請分業構造」で働くITエンジニアは、

工事現場で肉体労働をしているようなブルーワーカ―と同じ、

3K(キツイ・帰れない・給料安い)にどっぷりと浸かった「ソフトウェア労働者」と呼ばれる存在といっても過言ではありません。

受託開発の参入障壁は低く、レッドオーシャン化しています。

価格競争が起こり、より安く、何でもやるITベンダが選ばれる傾向があります。

その結果、「ソフトウェア労働者」は、いくらスキルを上げようにも、

逆に、さらに搾取されるだけの悪循環が発生しています。

これがITエンジニアのスキルアップのモチベーションを低下させる要因です。

「下請分業構造」が強固になればなるほど、スキルが上がることもないまま固定化され、

決められた階層から抜け出せなくなります。

このことは、ITベンダーにとって、リスクでしかないと認識しているはずですが、

身動きがとれないのが現実です。